লেখা এক অপ্রত্যাশিতর খোঁজ। বা, অপ্রত্যাশিতর স্পর্শ। কোন এক মুহূর্তে এসে সে স্পর্শ করবে, তা লেখক বা কবি বা শিল্পীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তার কারণও সম্ভবত, আমরা জানি না। আমাদের জানার ভান করাটা আসলে একপ্রকার ভানই। কারণ-কারণ করতে-করতে যখন দেখি বিস্ময়ের থেকে অনেক দূরে চলে গেছি, তখন মনে পড়ে, আমরা তো বিস্মিত হওয়ার জন্যই শিল্পের কাছে এসেছিলাম। এমনকি, একজন বিজ্ঞানীও বিস্মিত হওয়ার জন্যই মহাপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এই তাকিয়ে থাকার দৃষ্টির মধ্যে যে যুক্তিবোধ কাজ করে, তা যদি বিস্ময়ের আরও বিপন্নতায় আমাদের নিয়ে না যেতে পারে, তাহলে বিপদ। এই প্রসঙ্গে কিছু কথা অবধারিতভাবে মনে পড়ে গেল।

গঙ্গোত্রী। দু’হাজার সালের সেপ্টেম্বর। পরদিন সকালে গোমুখ যাওয়ার আগে এলোমেলো ঘুরছিলাম সূর্যকুণ্ডের আশেপাশে। সূর্যকুণ্ডের পাশ দিয়ে ওই যে রাস্তাটা দিয়ে আরও একটু এগোলেই কেদারতাল যাওয়ার ট্রেকিং রুট শুরু হচ্ছে, তার একটু আগে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট গুহায় ছিলেন এক মাঝবয়েসী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হলে কী হবে, তাঁর গুহা বেশ পরিচ্ছন্ন, এদিকে-ওদিকে খড় রাখা। ভিতরে একটি স্টোভ। গুহাটার ভিতরটা বেশ আরামের। ভিতরে বেশ কিছু বই ছড়ানো। কিছু বই সাজানো। এই সন্ন্যাসীর নাম শুনে সেখানে গিয়ে যখন গুহাটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম তিনি অপলক তাকিয়ে আছেন সামনের খরস্রোতা গঙ্গার দিকে। আমাকে দেখলেন, কিন্তু আবার তাকালেন গঙ্গার দিকে। লোকমুখে শুনেছিলাম ইনি বাঙালি, তাই বাংলাতেই কথা শুরু করলাম।

– বসতে পারি?

কথাটি শুনে একটু যেন অবাক হলেন। তারপর বললেন, বসুন।

জিজ্ঞেস করলাম, শুনেছি আপনি সারাদিন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

– না, সারাদিন আর কোথায় পারি। তবে থাকি।

– বইও তো পড়েন দেখছি। ইংরেজি, বাংলা আর হিন্দি বইও আছে।

– হ্যাঁ, ওই আর কী।

– আপনি একাই সারাদিন তাকিয়ে থাকেন, কী দেখেন?

– একাই দেখা হয়।

এই কথাটি শোনার পর অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারিনি। একাই দেখা হয়। তারপর বহু কথা হল প্রায় সারাদিন ধরে। এমনকি, তিনি আমাদের সঙ্গে গেলেন গোমুখ হয়ে তপোবন, তাঁর এক বন্ধু আদাবাবার সঙ্গে দেখা করতে। আর তারপর আমরা তপোবন ঘুরে চলে এলাম, কিন্তু তিনি থেকে গেলেন। আদাবাবার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনটিও ছিল অসামান্য। কেউ কোনও কথাই বললেন না। একে অপরের দিকে মৃদু হাসলেন। দুজনে পাশাপাশি বসলেন। তাকিয়ে থাকলেন শিবলিঙ্গের দিকে। এই শিবলিঙ্গ হল একটি অসামান্য সুন্দর পিরামিড পিক। তপোবনে দাঁড়িয়ে মনে হয় এখান থেকেই শুরু হয়ে গেছে শিবলিঙ্গে যাওয়ার পথ। কিন্তু এটি একেবারেই ভ্রম। যাই হোক, প্রসঙ্গে আসি, তো, সেই সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে শুধু এই ট্যুরই নয়, তার দু’বছর পরেই কালিন্দী খাল ট্রেকের সময়েও সঙ্গী হয়েছিলেন। অনেক কথা হয়েছে। অনেকবার কথা হয়েছে। দুই হাজার তেরোর ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও কথা হয়েছে। কিন্তু এমন কোনও কথা আমার মনে নেই বিশেষভাবে, যা আমি মাঝেমাঝেই গুনগুন করে থাকি। ব্যতিক্রম সেই কথাটি, গঙ্গার সামনে গুহায় বসে তিনি নিজের মনেই বলেছিলেন, একাই দেখা হয়।

একাই চোখ ফোটে। একাই একজন মানুষ আগুন জ্বালতে শিখেছিলেন। একাই কেউ অজান্তে গেয়ে ফেলেছিলেন ‘সা’। একাই কেউ কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি লিখে ফেলেছিলেন। একাই লিখিত হয়েছিল শূন্য। একাই বুদ্ধ বোধি লাভ করেছিলেন। নিঃসঙ্গতার বেদনায় জর্জরিত মানুষ আসলে একা নন। একা মানুষ নিঃসঙ্গ নন। একা মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলতে জানেন। কথা বলতে বলতেই তিনি খুঁজে পান এক একটি রহস্যের বিষয়।

একাই চোখ ফোটে। একাই একজন মানুষ আগুন জ্বালতে শিখেছিলেন। একাই কেউ অজান্তে গেয়ে ফেলেছিলেন ‘সা’। একাই কেউ কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি লিখে ফেলেছিলেন। একাই লিখিত হয়েছিল শূন্য। একাই বুদ্ধ বোধি লাভ করেছিলেন। নিঃসঙ্গতার বেদনায় জর্জরিত মানুষ আসলে একা নন। একা মানুষ নিঃসঙ্গ নন। একা মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলতে জানেন। কথা বলতে বলতেই তিনি খুঁজে পান এক একটি রহস্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের কথা ভাবুন। আপনাদের কি মনে হয় প্রচুর সঙ্গী সাথী লটবহর নিয়ে গেয়ে ওঠার গান সেগুলি? একার গান। একা একজন মানুষ কান পেতে বসে আছে। একা একজন মানুষ দেখছে কিভাবে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসে। কিভাবে সন্ধ্যার সঙ্গে মিলেমিশে যায় সমস্ত দৃশ্য। আর এই সামগ্রিকতা কিভাবেই বা ব্যক্তির সঙ্গে মহাবিশ্বপ্রকৃতির একাত্ম হয়ে যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করে, সেটি কবি অনুভব করছেন। প্রকৃতির সঙ্গে, নিজের মনের ভিতরে থেকে যাওয়া অচেনা সেই মনের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তাই বলি, আর আধ্যাত্মিক যে সংযোগ—সেটিই বলি, একা না হলে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। একাই দেখা হয়। এই যে দেখা, তা তো শুধু আমার বা আপনার দেখা নয়। এই দেখা হল সময়ের ভিতর দিয়ে অসংখ্য সময়কে দেখা। চেনা-অচেনা জীবনের যে আবহমান মন, তার অংশ আমার-আপনার মন। সে কিভাবে যে এই আবহমানের অংশ, তা তো খুব কোলাহলের মধ্যে, সামাজিক ভিড়ের মধ্যে বোঝা সম্ভব নয়। সম্ভব, যদি, সে ভিড়ের মধ্যেও নির্জন হয়ে যেতে পারে। এই একাকিত্ব যদি তাকে দেয় মুহূর্তের মধ্যে আবহমান সময়ের কাছে যাওয়ার শক্তি। জীবনানন্দ যাকে বলছেন ভিড়ের হৃদয়। একটি পাখির গানে কিভাবে চৈতন্য রয়েছে, তাকে প্রখর এক অনুভূতি শক্তিই কেবল পারে শুনতে। কারণ এই বার্তা মাঝেমাঝেই ভাষা পেতে পারে। ‘সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে’ না হলে, আর তার জন্যই আমাদের আজীবন কান পেতে থাকা। সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়—এই প্রশ্নে যখন জীবনানন্দ নিজেকে খুঁজে পেলেন, তার আগেই তাঁকে ঘুরে আসতে হয়েছে আট বছর আগের সেদিন, যেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন, অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়, আরও কোনও বিপন্ন বিস্ময় অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে। এবার তা তো আর মানুষকে সামাজিক থাকতে দিচ্ছে না। সে নারীর প্রেম, হৃদয় থেকে, শিশু, গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে, তার এই একাকী যাত্রায় সঙ্গী শুধুই তাঁর বিড়বিড়ানি। আর কেউ নয়। এই বিপন্ন বিস্ময়কে অনুভব করার বিভিন্ন নাম। কেউ বলেছেন এপিফ্যানি, কেউ বলেছেন জেন মোমেন্ট, কেউ বা রবীন্দ্রনাথের মতো বলেছেন তাকে ঈশ্বর। কিন্তু এই যে আসে, সে, আসে তখনই, যখন আমি একা। হতে পারে, অনেকের মধ্যেই তুমি একাকী, কিন্তু তোমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল এক সম্পূর্ণ জগতের রূপ। রূপের ভিতরে যে অরূপের সন্ধান প্রত্যেক কবির জীবনের মূল কাজ, সেই অরূপ তো সহজে ধরা দেয় না। সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা। কিন্তু একজন শিল্পীর কাজই হল—আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই। পেতেও পারি, নাও পেতে পারি। লিখতেও পারি, নাও লিখতে পারি। এই যে সারাজীবন ধরে কবি লিখে যান, লেখক লিখে যান, শিল্পী ছবি এঁকে যান, চলচ্চিত্র পরিচালক ছবি করে যান, তার কারণ হয়তো, কোনও একটি কথা তাঁরা খুঁজে পেতে চান। পেয়ে গেলে হয়তো আর কিছু বলার থাকে না। কিন্তু পাওয়া কি যায়? ততদিনে তো অনুসন্ধানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে তাঁর জীবন। একদিক থেকে বলতে গেলে সামাজিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মানসিকভাবেও তিনি হয়তো তখন স্থির নেই আর।

কিন্তু আদতে প্রতিটি নক্ষত্র প্রতিটি নক্ষত্রের চেয়ে কয়েকশো কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আমরা এত দূরে যে আমরা তাদের দেখছি কাছাকাছি থাকতে। এ-হল আমাদের আপেক্ষিকতা। একটি মানুষ তাই কিভাবে আছে, তা ঠিক আমরা দূর থেকে বুঝতে পারব না। কাছে গিয়েও পারব না। কারণ সেই মানুষটি নিজের প্রেক্ষিতেই নিজের অবস্থানে আছে। সে একাই। একাকিত্বই আসলে সত্য।

শরীরের উপর প্রবল চাপ পড়েছে। ছিটকে বেরিয়ে গেছে চারপাশে থাকা সমস্ত বন্ধু। তিনি একাই হাঁটছেন। এই যে, একা হাঁটছেন তিনি, এই একাকিত্ব কোনও একাকিত্ব নয়। যে একাকিত্বকে চিহ্নিত করা হয় অসহায় একটা অস্তিত্বের সঙ্গে। তিনি এতটা অসহায় হলে তো দেখতেই পাবেন না। তাঁর লেখার পথ তো তাঁকে একাই একটা রাস্তায় নিয়ে এসেছে। এই রাস্তা কানাগলি হতে পারে, আবার চলে যেতে পারে এক অজানা উদ্দেশে। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, আমাদের জীবনটাই একাকী একটি রাস্তা ধরে যাওয়ার মতো। সেই রাস্তায় জন্মের পর থেকেই একজনের সঙ্গী বলতে কেউ নেই। দু’পাশে অসংখ্য রাস্তা এসে সেই রাস্তায় মিশে গেছে। অথবা রাস্তার ধারে ধারে রয়েছে সরাইখানা। রয়েছে বেঞ্চ। তুমি পথে যেতে যেতে, সেই বেঞ্চে বসে বিশ্রাম নিতে পারো কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু আবার তোমায় উঠে পড়ে যেতেই হবে। তুমি এ-কথা জানো না, যে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ, না পিছিয়ে। উপরে যাচ্ছ, না নিচে। কারণ এই মহাজগতের কোনও বিন্দুরই আসলে কোনও দিক নেই। উপর-নিচ নেই। সে যায়, কিন্তু তার যাওয়ার কোনও লক্ষ্য নেই। একাকী, অন্ধকারে সে যায়। তুমিও তো একটি বিন্দুই, আপনিও একটি বিন্দু। আমিও। তুইও। কিন্তু আমরা কি জানি আমরা আসলে কাছাকাছি না কি দূরে। ওই দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল, নক্ষত্রগুলিকে গেঁথে নিয়ে আমরা বলছি তাকে এর মতো দেখতে। আর তা নিয়ে আমরা কত কল্পনাই করছি। কিন্তু আদতে প্রতিটি নক্ষত্র প্রতিটি নক্ষত্রের চেয়ে কয়েকশো কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আমরা এত দূরে যে আমরা তাদের দেখছি কাছাকাছি থাকতে। এ-হল আমাদের আপেক্ষিকতা। একটি মানুষ তাই কিভাবে আছে, তা ঠিক আমরা দূর থেকে বুঝতে পারব না। কাছে গিয়েও পারব না। কারণ সেই মানুষটি নিজের প্রেক্ষিতেই নিজের অবস্থানে আছে। সে একাই। একাকিত্বই আসলে সত্য। বাকি সব হয়তো মায়া। কিন্তু এ-কথাও অনস্বীকার্য একাকিত্ব হল আত্মশক্তি। স্যাক্রেফাইস ছবিটার কথা মনে পড়ে এ-প্রসঙ্গে। পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সেই বৃদ্ধ নিজের সমস্ত কিছু উৎসর্গ করেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর এই আত্মবলিদানে পৃথিবীর মানুষ শান্তি পাবে। সমগ্র সিনেমা জুড়েই একা একজন মানুষের এই আত্মশক্তির কথাই দেখানো হয়। ছবির প্রথম দৃশ্যে একটি মৃত গাছে জল দিতে দিতে তিনি তাঁর নাতিকে সেই লোকায়ত কাহিনি শোনান। প্রতীকের এক একটি মূর্ছনায় অনেক কিছুই আছে তার্কোভস্কির এই ফিল্মে। কিন্তু সবথেকে বড় যে-বিষয়টি আছে তা হল এই ব্যক্তির একাকিত্বের আত্মশক্তি। এ-প্রসঙ্গে মনে আসে ত্রুফোর ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ-এর সেই বাচ্চা ছেলেটির একাকিত্ব অথবা সাম্প্রতিক একটি আধুনিক ক্লাসিক ছবি কেনেথ ব্রাহ-এর বেলফাস্ট-এর বাচ্চা ছেলেটির কথা। পথের পাঁচালীর অপু তো এক একাকী চরিত্রই। আর সেই একাকী চরিত্রের চোখ দিয়েই তো আসলে আমরা সম্পূর্ণ ছবিটা দেখি। ক্যামেরা এবং অপুর চোখের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য থাকে না। কবি যখন মারের সাগর পাড়ি দেওয়ার কথা বলেন, তখন সেই পাড়ি দেওয়ার সময় কিন্তু তিনি একাই থাকেন। কারণ এই মার তো আর মার নয়। মার হল সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের মার। যে চাওয়া পাওয়াগুলি, লোভ, হিংসাগুলি আমাদের অন্ধকার করে দেয়, এ মার হল সেই মার। কবি সেই মারের সাগর পাড়ি দিয়ে দুঃখদিনের রক্তকমল দিতে চাইছেন তাঁর পায়ে। তিনি কে? এ-কথা কেউ জানে না। তিনি ঈশ্বর হতে পারেন, মৃত্যু হতে পারেন, শিল্প হতে পারেন। তিনি হতে পারেন কবিতা। হতে পারেন প্রেম। কিন্তু যাই হোন, তার পায়ে দুঃখদিনের রক্তকমল দেওয়ার জন্য কবিকে একাকী মারের সাগর পেরিয়ে যেতে হবে। এছাড়া তো যাওয়া হবে না।

জীবনে কেন কেউ কবিতা লিখতে চায়? কেন লিখতে চায় কিছু? কেন ছবি আঁকে? এই যে সে কিছু খোঁজে, তা তো তাকে আরও একলা করে দেয়। তবু সে এই খোঁজে পথে নামে। লিখতে চাওয়া যেন একপ্রকার নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করে আসার মতো। আর এই পরবর্তী যাত্রাপথে, সে তো সঙ্গীবিহীন। কান পেতে থাকতে হবে তাকে। যদি কিছু শুনতে পায়, যদি কিছু কথা খুঁজে পায়—সে কারণে তার এই একাকী যাত্রাপথ শুরু হয়। হয়তো তাকে এরপর নরকের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, হয়তো সে জীবদ্দশায় কিছুই খুঁজে পাবে না, কিন্তু তার এই পর্যটন হয়ে থাকবে তার জীবনের গল্প। শিল্পীর জীবনে সাফল্য বলে কিছু হয় না, শুধুই ব্যর্থতার ইতিহাস। সুখ নেই সেখানে, সমাজ নেই, স্বস্তি নেই। অপ্রত্যাশিত কিছু কথার জন্য এই একাকী বসে থাকা। বসে থাকতে থাকতে এও ভুলে যাওয়া, ঠিক কোন কথাটি খুঁজব বলে বসে আছি!

গোমুখ থেকে ফেরার পথে সেই সন্ন্যাসীটি পিছন ফিরে একবারও তাকাননি। আমরাও ফিরে গেছিলাম গঙ্গোত্রী ধরে ফেরার পথে। দেখছিলাম সূর্যকুণ্ডের পাশ দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন সেই গুহার দিকে। এরপর তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে থাকবেন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা।

কেউ এলে জিজ্ঞেস করবে, একা একা কী দেখছেন?

তিনি উত্তর দেবেন—একাই তো দেখা হয়।

অর্থাৎ রূপ যদি নিজেকে রূপ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারল, তাহলে তার ‘রূপত্ব’ অচিহ্নিতই থাকবে। কিন্তু প্রকৃতি চায় তার প্রকাশ কারো চোখে ধরা দিক। আর সে কারণেই শিল্পের জন্ম।

২

ধরুন ঘুরতে-ঘুরতে খুঁজে পেলেন একটা নাম-না-জানা ঘাট। ক্ষয়াটে লাল মাস্তুল এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। সিঁড়িগুলো বেশ কয়েক যুগ আগে বাঁধানো, তা বোঝা যাচ্ছে। দু’পাশেই সুন্দর একটা জঙ্গুলে পাড় নেমে গেছে জলের ভিতর। নিচে বেশ খানিকটা জায়গায় কাদা। কিন্তু ঘাটের সামনে সেসব কাদার অস্তিত্ব নেই। সেখানে নদী আসছে, ধুয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে আগামীর দিকে। একই নদীতে দু’বার স্নান করা যায় না, বলেছিলেন সক্রেটিস। কথাটি তো ঠিকই। এই যে সামনে দিয়ে বয়ে যায় আবহমান কালের নদী, তার কতটুকু বুঝি? সে যে এক নয়। এই মুহূর্ত সরে গেল। অন্য একটা মুহূর্ত এসে তার জায়গায় চলে গেল। আবার সে মুহূর্তও চলে গেল। আপনি তো ঘাটে বসে আছেন। দেখছেন মুহূর্তগুলি চলেছে। আর আপনার নিজেকে মনে হচ্ছে একটি ঘাট। তবে কি চোখের সামনে দিয়ে স্রোতের এই প্রবহমাণতাকে প্রত্যক্ষ করাই আমার কাজ? প্রশ্ন আসছে আপনার। মনে হচ্ছে, কই, এই পরিবর্তনশীল গতি তো আমার ভিতর দিয়েও যাচ্ছে, টের পাচ্ছি না তো। আমিও কি নই ওই স্রোতের মতো? এই মুহূর্তের আমি কি পরমুহূর্তের আমার মতোই? আমি কি প্রতি মুহূর্তে এক? না কি আমিও প্রতি মুহূর্তে আলাদা? স্রোত যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেও কি স্রোত? বিন্দুও কি মহাকাশ? মহাকাশও কি বিন্দু? তাহলে এই জীবন কাকে বলে? কীই বা মৃত্যু? কেন আমিই বা জন্মালাম এই জগতে? আর কেনই বা চলে যেতে হবে? মনে হয় কি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো বলি—আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে!

কবিতা আসলে আমাদের ধ্যান। ধ্যান অর্থে প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গে অসীমের যোগাযোগের ধ্যান। কেউ যদি বলে, এ-জগত জানে না সে কোনদিকে যাচ্ছে এবং কেনই বা যাচ্ছে, তাহলে আপনি তার সঙ্গে তর্ক করতে পারবেন না। জগতের এই ক্রমপ্রকাশিত হওয়া, যার মধ্যে অনিবার্য ধ্বংসও আছে, তার প্রত্যক্ষ সহচর হল কবিতা। কিন্তু, কথা হল, জগৎ তো স্বয়ং কবিতাই। সে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে সৃষ্টি করছে এবং ধ্বংস করছে। সে-লোকটা যেমন ছবি এঁকে ছবি ছিঁড়ে ফেলে, এ অনেকটা সেরকম। তাহলে তার এই অনিবার্য আত্মপ্রকাশের ভাষা এত ভিন্ন কেন? এ-প্রসঙ্গে মনে হয়, আমরা আবার ভাবতে পারি কেন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জীবনানন্দকে চিত্ররূপময় তার কথা। জগতের এই আত্মপ্রকাশ যেমন অনিশ্চিত তেমন অপ্রত্যাশিত। আর এই অপ্রত্যাশিতের প্রকাশের যেমন বহিরঙ্গ আছে, তেমন রয়েছে অন্দরমহলও। কিন্তু মজা হল, আমরা খণ্ডকেই দেখি। সব খণ্ডকে এক করে পূর্ণ এবং শূন্য অবস্থায় দেখতে পাই না। কেন তা দেখতে পাই না? কেন আমরা প্রথমে রূপে মোহিত হয়ে পড়ি, তা অনুধাবন করা কঠিন বিষয় নয়। জগতের কাছে আত্মপ্রকাশ এবং আত্মধ্বংসই হল কাজ। সব মুহূর্তই অনিশ্চিত এবং অপ্রত্যাশিত। এই লীলার মধ্যে জগতের যে-সৃষ্টিরূপ এবং যে-ধ্বংসরূপ, উভয়েই সুন্দর। কিন্তু আমরা যদি শুধু তার সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে পড়ি, তাহলে তার সৌন্দর্যের আড়ালে যে-সত্যের উপস্থিতি, তাকে ধরতে পারব না। আবার শুধু সত্যকে ধরলে সৌন্দর্যকে ধরতে পারব না। তাহলে আমাদের করার কী থাকতে পারে? আমরা কি জেন সন্ন্যাসীর মতো নীরব হয়ে যাব?

নীরবতা সময়প্রবাহের স্রোতে জগতের একটি ডিঙি নৌকো, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ডিঙি নৌকো আমাদের বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না। কারণ আমাদের তো সৌন্দর্যের প্রকাশেও নিজেদের নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ রূপ যদি নিজেকে রূপ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারল, তাহলে তার ‘রূপত্ব’ অচিহ্নিতই থাকবে। কিন্তু প্রকৃতি চায় তার প্রকাশ কারো চোখে ধরা দিক। আর সে কারণেই শিল্পের জন্ম। প্রকৃতি চায় তার সত্যও কারো চোখে ধরা দিক। হয়তো আপনারা বলবেন এই কথাগুলির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। হয়তো নেই। কিন্তু সম্ভাব্যতার কোন সেই কারণে একজন এই প্রকৃতি থেকেই খুঁজে পান কবিতা এবং কেন কেউ খুঁজে পান না, তা আমি জানি না। এই প্রসঙ্গেই আমার মনে পড়ে ইরাজ জিয়াই নামে এক ইরানের কবির একটি কবিতা। বহুদিন আগে পড়েছিলাম অনুবাদে। কবিতাটির নাম ‘সেন্টার অফ দ্য ইউনিভার্স’। কবিতাটি এমন—

Every dawn as you open your eyes

objects

are awake

this lamp

this book

this flask of tea

this desk and pencil and matchbox

these are the centre of the universe

gathered in a house that doesn’t belong to you

কারণ এমন অবস্থা প্রাকৃতিকভাবে সত্য নয়। প্রকৃতি এবং মহাজগতের কাছে একটি সত্যের অস্তিত্ব নেই। তার সত্য বহুমুখী, বহুস্তরীয়।

আপনার আমার কিছুই নেই। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে কবিতাটি মহাবিশ্বের কোন ‘নিরভিসন্ধি’ থেকে আমাদের জীবনে আসছে? কেন কেউ কেউ কবিতা লেখেন? লিখতে শেখেন বলে? ভালো লাগে বলে? কেন সেটা না লিখে থাকা যায় না। এ-প্রসঙ্গে সকলেরই তরুণ কবিকে লেখা রিলকের সেই চিঠির কথা মনে পড়বে হয়তো। কিন্তু, তার পাশাপাশি এটিও সত্য, প্রতিটি কবিতা রচনাই, যদি তা সৎ কবিতা হয়ে থাকে, একপ্রকার অনিশ্চিত অপ্রত্যাশিতকে খুঁজে পাওয়া। কিন্তু এই অনিশ্চিত অপ্রত্যাশিতকেও তো সহজে পাওয়া যায় না। সে আসে। সে মাঝেমাঝে আসে। কিন্তু তার জন্য কান পেতে বসে থাকতে হয়। এবার একটা কূট প্রশ্ন উঠতেই পারে। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুই যদি কেন্দ্র হয়, তবে তার প্রকাশ মাঝেমাঝে হয় কেন? প্রকাশ তো সবসময়ই হচ্ছে, কিন্তু সব প্রকাশই যে কবিতা নয়, এ নিয়েও তো কারো সন্দেহ নেই। জগতের দিকে তাকিয়ে সুকুমার রায়ের সেই পাগলের মতো আমরা খিলখিল করে হাসতেই পারি। কিন্তু কবিতার কথা তো সেই হাসিতে শুরু হয়। শেষ হয় না। বিনয় মজুমদার লিখেছিলেন, কিছুটা সময় দিলে তবে দুধে সর ভেসে ওঠে। এই যে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রকাশের মধ্যে থেকে সত্যের বোধি লাভ, তা হল আসল। তার মানে দু’ধরনের প্রকাশ রয়েছে। একধরনের প্রকাশ ঘটেই চলে আমাদের চোখের সামনে। আরেক ধরনের প্রকাশ আমাদের চোখের সামনে সহজভাবে ধরা দেয় না। যা আছে তার ভিতরে তা আছে। অর্থাৎ জগতের প্রকাশ ঘটছে প্রতি মুহূর্তে, এই দীর্ঘ অনিশ্চিত কবিতাটি বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভিতরে দেখতে চাওয়ার নামই বোধি। এই চাওয়াটাই তো অনেকে চাইতে পারে না। বা, চাওয়াটা চাওয়ার মতো বোধি সে লাভ করে না। কিন্তু কথা হল, এই যে এত কথা ভাবছি, এত ভেবে কি কিছু হয়? বোধি, বিশ্ব হেন তেন। না। কারণ কিছু হওয়াটাও বাইরের বিষয়। কিছু হয়ে ওঠার অরূপটাই হল কবিতা। সুতরাং, এই কবিতা তো সহজে ধরা দেবে না কারোর কাছে। কিভাবেই বা ধরা দিতে পারে? কবিতা আলোর মতো, মৃত্যুর মতো, অন্ধকারের মতো। সে এক মুহূর্তে আসে। তোমার আধার তাকে গ্রহণ করতে পারে তখনই যখন তুমি আধারটাকে গ্রহণ করার মতো করে তুলতে পারো। নিজেকেও আধার হয়ে উঠতে হয় সেই বার্তাকে গ্রহণ করার জন্য। কবিতায় যে এপিফ্যানির কথা বলা হয়, তা অনেকটা এই জেন-মুহূর্ত, যখন একজন কবি বুঝতে পারেন, তিনি অধিকৃত হলেন। ‘পজেসড’ কথাটিই হয়তো সঠিক হতো। এই ‘পজেসড’ কবিতা কীরকম? জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, কিংবা সপ্তক। এইসব কবিতাগুলি চেষ্টা করে লেখা যায় না। জীবনানন্দ যেমন বলেছিলেন, আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন। ঠিক তেমন। এই আবহমানতার নদীর কাছে আমরা কলস নিয়ে যাই। একটু একটু করে জল ভরে চলে আসি। তবে কি রামপ্রসাদ একেই বলেছিলেন, আমার চেতনা চৈতন্য করে দাও? এবার চৈতন্যকে বোধি, এপিফ্যানি, জেন, নিউটনের আপেল, কুবলা খাঁ ইত্যাদি অনেক কিছুই বলে ডাকা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা হল, এই মুহূর্ত অপ্রত্যাশিত। এই মুহূর্ত চৈতন্য। চৈতন্য সহজে লিখিত হন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন, “সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ যুগান্তরের স্তন্য”। এবার ভাবি “হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি” বা ভাবি “দুঃখ পেয়েছ যতবার, জেনো আমায় পেয়েছ তুমি” এমন অনেক। কিন্তু আসল কথা হল আবহমানতা। এই আবহমানতাই নানা রূপে প্রকাশিত হয়। এই যে স্রোত, সে-স্রোতের ঘাটের কাছে এসে চুপ করে বসে থাকতে হয়। দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যের ভিতরে ডুব দিয়ে দেখার আরও একটি কাজ বিগত কয়েক বছর ধরে জয় গোস্বামী করে যাচ্ছেন। বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে তাঁর কবিতা দৃশ্যের ভিতরের স্তরে গিয়ে পড়ছে। যেমন: “দুখানি জানুর মতো খোলা/ হাঁড়িকাঠ/ মুখ রাখো তাতে/ চোখের পলক ফেলতে মাথা ছিটকে চলে যাবে সামনের মাঠে।” সূর্য পোড়া ছাই কাব্যগ্রন্থের এই অপূর্ব কবিতাটি জয়ের কাব্যভাষাকে আবার খোলনলচে পালটে দিল। এ-কথা বলছি না, এই কাব্যভাষা একেবারেই নতুনভাবে এল। কারণ আবহমান বাংলা কবিতার বা বাঙালি মননের ভিতরেই রয়েছে যা পড়ছি তাকে অন্য ভাবেও পড়া, দেখা, বোঝা। এ-কারণেই ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন অন্নদামঙ্গল। কিংবা যদি দেখি পদাবলী সাহিত্য, সেখানেও পাব আমরা এমন অনেক রূপকাত্মক পঙ্ক্তি, যা বাইরে এক রূপ, ভিতরে আরেক রূপ। দুটি বা অনেক সমান্তরাল রেখা চলে যাচ্ছে। সেইসব সমান্তরাল রেখা কিন্তু সরল নয়। কারণ কোনও রেখাই সরল নয়। সমান্তরাল বিভিন্ন বিশ্ব একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। এখানে এও প্রশ্ন আসতে পারে, একজন কবি বা শিল্পী মানেই কি দৃশ্যমান বাস্তবের সঙ্গে সহাবস্থান করে এমন এক সমান্তরাল বিশ্বে বসবাস করেন না? সেই সমান্তরাল বিশ্বগুলি যখন আর সহাবস্থান করতে পারে না, তখনই একজন কবি বা শিল্পীকে আলাদা করে দেওয়া হয় সামাজিকভাবে। তখন তিনি সময় থেকে অনেকটা এগিয়ে যান। হয়তো এ-কারণেই প্রকৃত শিল্প সবসময়েই তার সমসময়ে অনাদৃত। শুধু বাংলা ভাষাতে নয়, এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় বিশ্বের অন্যান্য ভাষাতেও। এর কারণ সম্ভবত এটাই, যে বাস্তবতার প্রবাহ চলে, তার সমান্তরাল বিশ্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারা। অথচ সেই সমান্তরাল বিশ্বে তার বাস্তবের বিশ্ব সমানভাবে উপস্থিত। সময় ছাপিয়ে যাওয়া মানে, সমসময়কে নিয়েই আরও এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে যাওয়া। এখানে পিছিয়ে যাওয়াও, যাকে আমরা রিট্রিট বলি, তাও সম্ভব। আমার সময়ের মধ্যেই তো রয়েছে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া সেই পুরোনো সময়। সেই পুরোনো সময়ের কাছে হয়তো যাওয়া যায় না। কিন্তু সেই পুরোনো সময়ের মধ্যে অবগাহন করে বোঝা যায় এই সেই প্রবাহ যার পরবর্তী প্রবাহে আমি থাকি। এই অনুভব আমার হয়েছিল যখন গোমুখে গঙ্গার স্নাউটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আর ভাবছিলাম এই নদী এবং কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই নদী এক কিনা। এক, কিন্তু তার বিভিন্ন অবস্থা। এই বিভিন্ন অবস্থার সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ঘোষণা করলে ব্যাপারটা অহঙ্কারের মতো হবে, যে একটিই সত্য আছে, এক ধরনেরই কবিতা হয়, ইনিই শ্রেষ্ঠ কবি। কারণ এমন অবস্থা প্রাকৃতিকভাবে সত্য নয়। প্রকৃতি এবং মহাজগতের কাছে একটি সত্যের অস্তিত্ব নেই। তার সত্য বহুমুখী, বহুস্তরীয়। সে নিজেও জানে না সে কেন আছে। আছে, তার পর মুহূর্তেই আর থাকবে না বলে। থাকা-না-থাকার এই লীলাও আবহমান। কবিতা তাকে ধরারই সাধনা। সে-ই হল সোনার হরিণ, যে নাগাল পেলে, পালায় ফেলে, লাগায় চোখে ধাঁধাঁ। কিন্তু এই ধাঁধাকে চোখে নিয়েই যুগান্তর চক্রবর্তীর উৎসর্গ কবিতাটির মতো লেখা যায়—

তোমার বুকের জামা তুমি খুলে দেবে নিজ হাতে,

আমি চাই। আমার নশ্বর হাত অন্যত্র রয়েছে।

আমি চাই উৎসর্গহীন

সব লেখা, সব প্রেরণার আগে তুমি।

তোমার বুকের পরে আজ কোনো অপর কবির

দাবি নাই। সমস্ত নশ্বর হাত অন্যত্র রয়েছে।

আমাদেরও মুখোমুখি শুতে হবে,

ওরা কি বোঝে না!

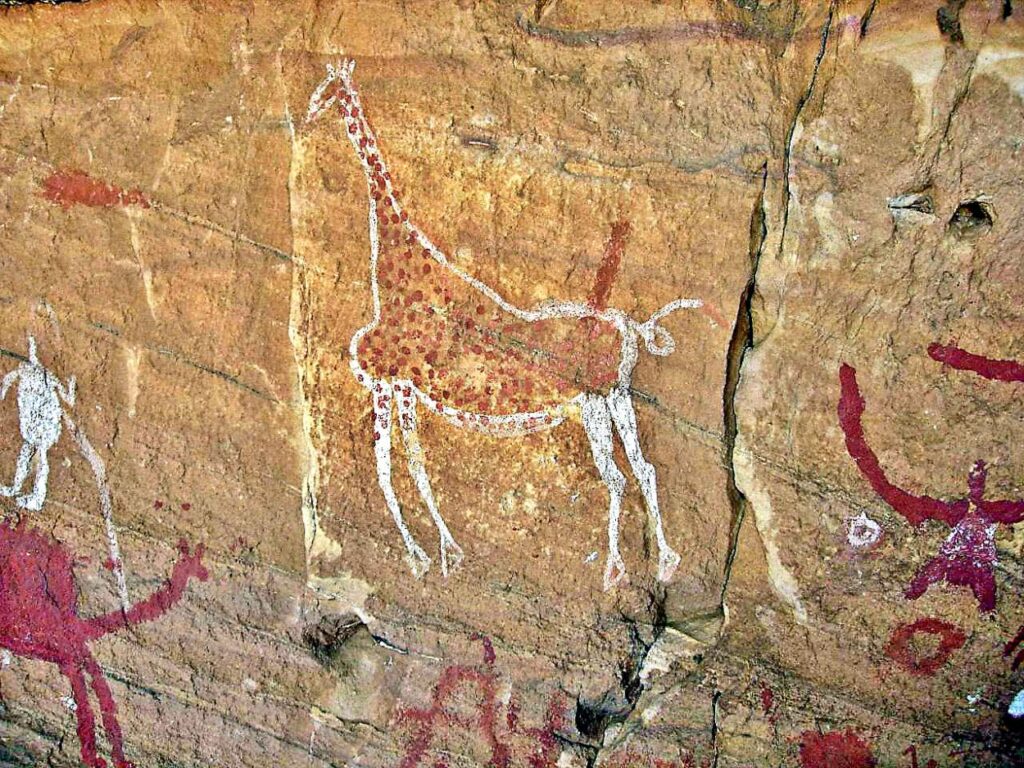

কারণ যে-সময়ে পৃথিবীর প্রথম চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, সে-সময় জ্ঞান এসে মানুষের কল্পনাশক্তিকে পরিশীলিত যুক্তিবোধ দেয়নি। তার রেখার মধ্যে তাহলে কী ছিল? একজন গুহামানব যখন আঁকলেন, তা মানুষের আগুন জ্বালানো বা চাকা আবিষ্কারের চেয়ে কম কিছু ঘটনা নয়।

৩

শিল্প নিয়ে কথা বলতে গেলে, তাই রঙ বা রেখার বাইরের স্তর বা ছন্দ শব্দ অক্ষরের রূপদক্ষতার দিকে তাকালে হবে না। কারণ যে-সময়ে পৃথিবীর প্রথম চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, সে-সময় জ্ঞান এসে মানুষের কল্পনাশক্তিকে পরিশীলিত যুক্তিবোধ দেয়নি। তার রেখার মধ্যে তাহলে কী ছিল? একজন গুহামানব যখন আঁকলেন, তা মানুষের আগুন জ্বালানো বা চাকা আবিষ্কারের চেয়ে কম কিছু ঘটনা নয়। আরও একটি বিষয় ভাবি, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় যে কোনও মুহূর্তে শ্বাপদসঙ্কুল পৃথিবীতে, কী এমন অপ্রত্যাশিত এল সেই গুহামানবের কাছে, যে, সে অত কষ্ট করে দেওয়ালে ছবি আঁকতে শুরু করল? সে তো অনন্তকাল ধরে আবহমান সেই সত্তার স্পর্শ ব্যাখ্যা করার মতো অবস্থাতে আসেনি। এখানে যে-প্রশ্নের কাছে যাই, তা হল, যদি শিল্পের সত্তা আবহমানই হয়, তাহলে তাকে ছবি আঁকার প্রেরণা দিল কে? আবহমান সেই সত্তা? মহাজাগতিক কোনও ইশারা? সে তো অনন্তকে জানে না। জানে না ছবি আঁকার ভাষার কাঠামো। ছবি আঁকাকেই সে জানে না ছবি আঁকা হিসেবে। অর্থাৎ শিল্পকে সে ‘রেকগনাইজ’ বা চিনতে পারার মতো অবস্থাতে নেই। ছবি আঁকা তার কাছে মুহূর্তের এক প্রেরণা বা নিজেকে প্রকাশ করার এক প্রবল তাগিদ। কেন সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়? সে কি কিছু লিখতে চায় যা সে বলতে পারছে না শব্দে ধ্বনিতে? সে কিছু বর্ণনা করতে চায়? তার স্মৃতির ভিতর এমন কিছু কিছু দৃশ্যকল্প ঘোরে যাকে সে ভুলতে চায় না? স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এটা সে বুঝে গেছে? সে আর সেই স্বপ্নগুলোকে দেখে না যে-স্বপ্নগুলো তাকে দিয়ে ছবি আঁকাত? প্রথম যে-শিল্পী গুহামানব, সে তো একা। শিল্প তো সমষ্টিগতভাবে হয় না। নিশ্চয় কোনও একজন আগে গুহার দেওয়ালে ছবিটি এঁকেছিলেন। সেই আঁকা দেখে, সেই ছবি দেখে পরবর্তী শিল্পীরাও এঁকেছেন। তো, শিল্পের সেই মা বা বাবা কি কোনওভাবে টের পেয়েছিলেন এই ইশারা? না কি তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে স্রেফ নিজের স্মৃতিকে খোদাই করে রাখতে চেয়েছিলেন গুহার দেওয়ালে? শিল্প কি তবে হারিয়ে ফেলার ভয়, না কি কেবলই এক ইন্দ্রিয়তাড়িত বিষয়, না কি এক ইশারা, যার আবহমানতার সূত্র অজানা, না কি এমন এক বিপন্নতা যাকে অনুবাদ করার অন্য কোনও উপায় আর নেই। এখানেও একটি কিন্তু আছে। এই বিপন্নতা কি তবে বিস্ময়ের অন্য নাম?

(ক্রমশ)